酒類卸売業免許とは、酒屋さんや酒蔵などの酒類販売業者や酒類製造者に対して、お酒を販売するための免許となります。

エンドユーザーである一般消費者や飲食店への販売はできないこととなっているため、一般消費者や飲食店へ酒類を販売するためには、酒類小売業免許を取得する必要があります。

最近では自ら輸入した酒類を酒屋さんなどに販売するような場合に、 洋酒卸売業免許や輸出入卸売業免許を取得されるケースなどが増えています。

酒類卸売業免許の区分

酒類卸売業免許は、取り扱う酒類によって8つの卸売業免許に区分されています。

1.全酒類卸売業免許

原則、全品目の酒類を卸売することができます。

注)卸売の販売地域ごとに、毎年、免許を付与できる件数が決められています。

2.ビール卸売業免許

ビールの卸売をすることができます。

注)卸売の販売地域ごとに、毎年、免許を付与できる件数が決められています。

| 全酒類卸売業免許とビール卸売業免許は特別です!! |

|---|

| 「全酒類卸売業免許」と「ビール卸売業免許」は許可件数が制限されているため、要件を整えれば許可が下りるという形ではなく、申請件数が多い場合には抽選となってしまいます。 このふたつの免許申請については、毎年9月1日から8月31日までの期間における免許可能件数が国税局ごとに公表されることとなっています。 申請期間は、同じ年の9月1日から9月30日となっており、免許可能件数より申請件数が多い場合には公開抽選されることとなっています。 また、全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許ともに、他の卸売業免許に比べて非常に厳しい許可要件が課されることになります。国税庁ホームページ:外部リンク「全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許について」 |

全酒類卸売業免許とビール卸売業免許の免許要件

|

まず第一に、他の卸売業免許と許可要件が異なるのは、酒類販売経験10年以上、経営経験5年以上が必要とされている点です。

また、取り扱う酒類の平均販売見込み数量が100Kl以上とかなり高めに設定されています。

許可取得のためには、かなり厳しい人的要件を満たしたうえで、酒類の取扱い見込みが年間100Kl以上と証明できるような数の取引承諾書を添付する必要があるなど、かなり厳しい要件が課されています。

次は、卸売業免許の中で実際に申請件数が多い洋酒卸売業免許と輸出入酒類卸売業免許に注目してみましょう。

3.洋酒卸売業免許

洋酒には、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒が含まれます。

以上の洋酒であれば国内・国外問わず卸売が可能となります。

4.輸出入酒類卸売業免許

輸出する酒類、輸入する書類、輸出入する酒類を卸売することができます。

お酒を輸入して卸売りすることもできますし、海外へお酒を輸出して卸売りすることも可能です。

酒類の品目には制限がないため、すべてのお酒を取り扱うことが可能です。

輸出入酒類卸売業免許と洋酒卸売業免許の違い

洋酒卸売業免許は、扱える酒類は洋酒のみとなりますが、洋酒であれば国産・外国産を問いません。

洋酒に区分される品目は次の10品目となります。

| 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒 |

一方で、輸出入酒類卸売業免許は、取り扱える酒類に制限はありませんが、自社で輸出入する酒類のみに範囲は限定されることとなります。

また、洋酒卸売は、輸出入卸売と比べて、実務経験が厳格に問われることとになります。

酒類販売管理者講習を受講しても緩和されることなく、3年以上の酒類販売経験が必要となっています。

| 卸売の区分 | 扱える酒類 | 扱える範囲 | 実務経験 |

|---|---|---|---|

| 洋酒卸売業免許 | 洋酒(洋酒であれば国産・外国産は問わ) | 国産外国産問わず洋酒で | 酒類販売の経験3年以上必要 |

| 輸出入卸売業免許 | 制限なし | 自社で輸出入する酒類であればなんでも | 貿易に係る経験3年以上必要 |

その他の卸売業免許は、以下の通りとなっています。

5.店頭販売酒類卸売業免許

自らの会員である酒類販売業者に対し、店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売を行うことができます。

6.協同組合員間酒類卸売業免許

自らが加入する事業協同組合の組合員に対する酒類の卸売ができます。

7.自己商標酒類卸売業免許

自らが開発した商標、または銘柄の酒類の卸売を行うことができます。

8.特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別なニーズに応えるためにのみ、酒類を卸売することができる免許です。

以上、全部で8区分に分かれている酒類卸売業免許となっています。

各種許認可申請について

酒販免許以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

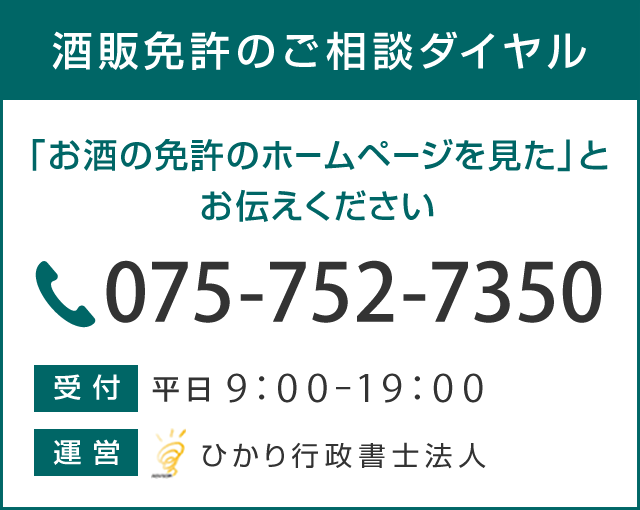

酒販免許に関するお問合わせ

ひかり行政書士法人では、酒類販売業免許申請についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

酒販免許のあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。